2017.11.27

こんにちは。

東京営業部の東(ひがし)です。

前回はラフ絵、三面図のことについて書いていきました。

今回は次回予告通り展開図とカットした試作のことについて書いていきます。

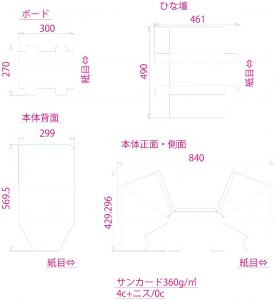

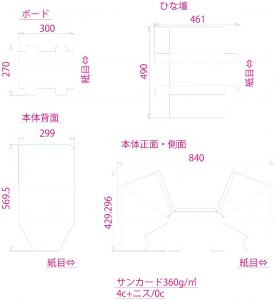

展開図を書く際には、細かい寸法を三面図から抜き出し図面を引いていきます。

簡単な構造ですと、普段からの自分のパターンで設計することが多く、

複雑な構造ですと、一からどういった構造にするか考えていきます。

今回のカウンター什器はありふれている什器ですので、簡単かと思います。

それが下記の図面です。

構成されるパーツは本体、ひな壇、ボードの3つになり、本体はサイズの都合で正面・側面と背面に分かれます。

どんなパーツ構成でいくかは頭の中で組み上げたり、紙に書いてイメージを膨らませたりと人それぞれです。

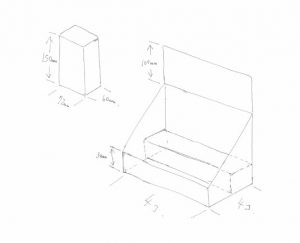

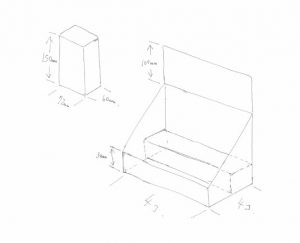

では続いてカットしてできあがったものが、

上の写真になります。

左がカウンター什器だけの写真、右が商品を乗せたものとなります。

前回ブログのラフ絵通りですね。

このカウンター什器はすんなり出来上がりましたが、複雑なものは何度もカットし試行錯誤を繰り返していきます。

以上がお客様からご依頼いただき、試作完成までの流れとなります。

かなり大雑把ですが、いつもこんな感じでやっております、、、

ではこれで終わりたいと思います。

東京営業部の東(ひがし)でした。

2017.11.07

はじめまして。

東京営業部の東(ひがし)と申します。

11月に入り、ずいぶんと寒くなってまいりましたが、

皆さまは風邪などひいておりませんか?

あたたかくしてしっかり体調管理していただければと思います。

ちなみに私は10月中旬頃からこたつを出し、

飼い猫をいれて愛でております。

さて、今回はお客様からどのように依頼がきて設計していくかを

お話しさせていただきます。

まず、

上のようなカウンター什器のラフ絵をお客様よりいただきます。

このようなラフ絵ではなく、もっと細かくイラストレーターデータでいただく時もあれば、商品だけをお預けいただき、商品を横に何個置き、奥に何個置くと指定いただくこともあります。

この絵ですと、商品を横に4個、奥に4個の計16個置きで、奥行き方向にひな壇があるので、2個で区切ってひな壇を作る什器となります。

では設計していきますが、

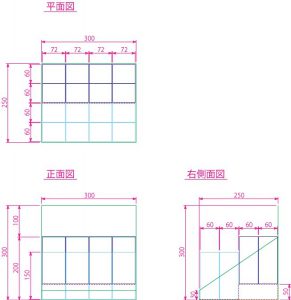

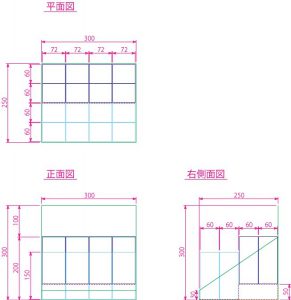

はじめに簡単な三面図を描いて細かい寸法などを確認していきます。

それが、

上のような図となります。

もっと細かく寸法だししたいのですが、見づらくなるのではぶきます。

上図ですと、緑色実線がカウンター什器、赤色破線がひな壇、水色実線が商品(前)

紺色実線がひな壇の上に置く商品(後)となります。

三面図を確認しながら展開図を描いていくほうが、スムーズに設計することができます。

と今回はここまでで、次回は展開図とカットした試作のことを書いていこうと思います。

以上、東京営業部の東(ひがし)でした。